|

IMAGO

|

dimanche, 03/04/2012 |

|

|||

| | Accueil | Groupes taxonomiques | Observations | Téléchargements | Bulletin d'ahésion | Liens | |||||

|

Situation

des Azurés liés à la Sanguisorbe officinale en

Alsace

|

|||||

|

Cette page et la présentation power-point en téléchargement s'attachent à décrire l'état de conservation actuel de l'Azuré des paluds (Maculinea nausithous) et de l'Azuré de la sanguisorbe (Maculinea teleius) en Alsace. La présentation power-point richement illustrée, présente la répartition actuelle des deux azurés par rapport au réseau NATURA 2000, rappel quelques principes de biologie de la conservation et traite de trois secteurs exclus du réseau NATURA 2000 et soumis à des pressions fortes d'aménagement. La note ci-dessous résume la problématique et les enjeux de conservation des deux espèces en Alsace, rend compte d'une situation inquitétante et met en avant l'intérêt du dispositif NATURA 2000 pour leur sauvegarde à l'échelle régionale. Ces documents sont le fruit d'une collecte d'observations qui a mobilisé de nombreux naturalistes alsaciens depuis 2000. |

||||

|

Note

sur la situation des Azurés liés à la Sanguisorbe

officinale en Alsace

|

|||||

|

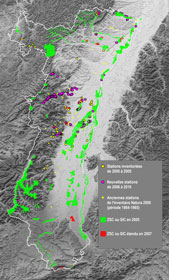

En raison des caractéristiques géomorphologique et de la position biogéographique du fossé rhénan (limite du domaine continental), de la répartition collinéenne et planitaire de la Sanguisorbe officinale et de la valorisation traditionnelle des prairies par la fauche, l'Alsace, représente un véritable bastion pour l'Azuré des paluds et l'Azuré de la sanguisorbe en France. Ces deux papillons de la famille des Lycaenidae, ont la particularité d'être inféodés à la même et unique plante hôte : la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis), mais aussi d'être liés à des fourmis hôtes spécifiques (genre Myrmica), qui vont éléver les chenilles jusqu'à l'émergence des papillons l'année suivante. L'adoption des chenilles par les fourmis est ici obligatoire alors qu'elle est facultative chez d'autres espèces de papillons. On parle de myrmécophilie stricte. Cette double spécialisation, plante hôte et fourmi hôte uniques, confère des avantages aux espèces. Mais, ce ménage à trois est également synonyme de fragilité, car ces deux espèces ont des capacités de déplacement réduites. Chez l'Azuré des paluds, le plus mobile des deux, 80 % des déplacements observés sont inférieurs à 400 m. On distingue quatre types d'aléa qui peuvent affecter une population en un lieu donné :

On comprend dès lors que la survie de ces espèces est directement dépendante de l'existence de populations et de sous-populations interconnectées entre-elles et dynamiques dans l'espace. On parle de métapopulations. Au sein d'un ried alsacien par exemple, la répartition des deux azurés n'est pas diffuse et homogène. Les papillons, peu mobiles, n'ont que quelques jours pour se reproduire et, il est indispensable que des fourmilières hôtes soit présentes à quelques mètres seulement des lieux de ponte. Par conséquent, ils se regroupent. L'étendue d'une zone de vol est variable en fonction du nombre de papillons présents et sa localisation peut varier d'une année à l'autre en fonction de la disponibilité de la plante hôte. Ces zones de vol caractérisent les micro-habitats des espèces. Même si les observations en Alsace et les nombreux travaux menés en Europe sont très riches d'enseignements, les caractéristiques fines des micro-habitats et l'amplitude écologique des espèces restent mal connues en Alsace, notamment du point de vue des fourmis hôtes. Les informations quantitatives sur l'évolution démographique des populations alsaciennes sont également très limitées. Toutefois, en 1862, Henri DE PEYERIMHOFF présente l'Azuré des paluds comme une espèce très commune des prairies. Les évaluations suivantes sont données par :

Il est clair que les grandes mutations paysagères survenues après-guerre ont largement amputé et fragilisé les populations alsaciennes. Alain SCHEUBEL (Président de la SAE) fait état en 1985 d'une évolution très inquiétante pour les papillons d'Alsace, qui se traduit entre 1970 et 1981 par :

La même année, Roland CARBIENER (Président de l'AFRPN) déclarait : "Il ne reste des milieux qui nous étaient les plus chers il ya 30 ans, moins de 10 à 20 %". Qu'en est-il aujourd'hui ? Sur la base de ces constats, on peut raisonnablement penser qu'à l'échelle de l'Alsace, les populations actuelles sont dans un état de conservation profondément dégradé. La stratégie de conservation de ces papillons en Alsace ne devrait donc pas se limiter à la conservation des dernières populations connues, mais se placer dans une logique de reconquête et de conservation durable, intégrant une double approche paysagère en terme d'acquisition de connaissance, de protection et de gestion :

Comment et avec quels moyens ? Les enjeux de conservation de l'Azuré des paluds et de l'Azuré de la sanguisorbe, en Alsace et ailleurs, résultent d'un choix politique de l'Union européenne à l'origine de la directive faune/flore/habitats de 1992. Force est de constater que l'application de cette directive pour la conservation des deux azurés en Alsace souffre de lacunes. Or, compte-tenu des surfaces en jeu pour maintenir des populations viables et connectées à l'échelle régionale, le dispositif NATURA 2000 apparaît comme le seul adapté pour envisager la conservation pérenne de ces deux papillons en Alsace, et surtout de s'en assurer par le suivi et l'évaluation. La désignation de nouveaux sites Natura 2000 en Alsace apparaît logiquement comme un objectif à poursuivre, après des compléments d'inventaires, notamment dans les vallées vosgiennes et le piémont. Du côté des études d'impacts et des compensations, il apparait essentiel :

Parce que l'Azuré des paluds et l'Azuré de la sanguisorbe forment ou formaient des populations étendues dans presque toutes les régions naturelles alsaciennes, que les effectifs peuvent être importants lorsque les conditions sont bonnes, parce qu'il s'agit d'espèces nécessitant une bonne qualité d'habitat et qu'elles sont peu mobiles, elles constituent probablement de bonnes espèces cibles pour la conservation des zones humides prairiales et la reconstitution de trames vertes. |

|||||